Давид Бранденбергер

Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931-1956)

К оглавлению

ЧАСТЬ III

1945-1953

Глава 11

Идеология в годы «ждановщины» и расцвета сталинизма

Некоторые историки в последние годы придерживаются мнения, что Великая Отечественная война стала фундаментальным мифом! определявшим развитие советского общества в послевоенный период. Победа над Германией способствовала укреплению культа личности Сталина и внушила большевикам недостижимую доселе неколебимую уверенность в легитимности их власти. Это был подлинный советский эпос, способный преобразить самую суть революции [690]. Другие утверждают, что столпы советской послевоенной идеологии хотели восстановить довоенную политическую машину, бесперебойно пропагандировавшую классические коммунистические ценности вроде советского патриотизма, трудолюбия, верности делу партии и заветам Маркса-Ленина, выбросив за борт напор руссоцентризма, а также влияние религии и буржуазного Запада, допускавшееся в 1941-1943 годы [691]. Не вызывает сомнений, что партия, доказав свою жизнестойкость в годы войны, больше не испытывала необходимости опираться исключительно на популистскую идею национал-большевизма или ностальгические воспоминания о ней. Массовая советская культура вплоть до 1991 года вновь и вновь возвращалась к опыту войны, задним числом оправдывая с его помощью все деяния большевиков, от головокружительной индустриализации 1930-х годов до «ежовщины». Но можно ли сказать, что советская послевоенная идеология полностью отказалась от методов прошлого?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего изучить предпринимавшиеся советским руководством в послевоенные годы попытки разобраться во всех идеологических течениях, наблюдавшихся во время войны. Хотя сталинский послевоенный тост в честь русского народа недвусмысленно определил руссоцентристскии характер отношения власти к прошедшей войне, в нем не уточнялось, какую именно роль должен играть этот «миф о войне» в советской идеологии во второй половине 1940-х годов. Вытеснит ли он свойственное национал-большевизму в предвоенные и военные годы повышенное внимание к русской истории или же недавнее прошлое будут сочетаться друг с другом? Сохранится ли прагматичная патриотическая пропаганда военного времени в том же жестком виде или будет смягчена добавлением возрожденных и обновленных лозунгов марксистского интернационализма, партийности и дружбы народов? Забудется ли скандал, связанный с изданием «Истории Казахской ССР», или же его роковые последствия будут затруднять идеологическую работу в союзных республиках? И как будет выглядеть советская идеология в целом после того, как тяготы войны остались позади?

Вообще говоря, советская идеология второй половины 1940-х годов не стала рвать связь с национал-большевизмом довоенных и военных времен. Судя по всему, свою основную задачу в этот период идеологи видели в том, чтобы совместить свойственный предыдущему десятилетию интерес к дореволюционной российской истории с принципиально иным, «советским» характером последней войны. Проанализировать идеологию периода развитого сталинизма обычными способами довольно трудно в связи с непоследовательностью партийных лозунгов и выступлений в это время, поэтому мы постараемся разобраться в ней, основываясь на том, что говорилось в ходе историографических дебатов, состоявшихся в 1945-1953 годы.

Возможно, легче всего пробиться сквозь идеологические дебри послевоенного сталинизма, если выбрать в качестве отправного пункта знаменательную речь Г. Ф. Александрова, произнесенную им в августе 1945 года на тему состояния общественных наук в СССР. Отметив успехи, достигнутые во время войны официальной исторической наукой в деле мобилизации населения, глава Агитпропа указал вместе с тем на недостатки, которые надлежало исправить. Прежде всего, история Советского Союза представала недостаточно прямолинейной. Похвалив работу, проделанную в годы войны республиками по изучению своей истории, он напомнил о недоразумениях, возникших в то же время в связи с попытками Казахстана, Татарстана и Башкирии опубликовать историю своего военного прошлого. Впредь не следует уделять слишком большого внимания волнениям национальных меньшинств и восстаниям против русской колонизации их, сказал Александров, поскольку «история народов России есть история преодоления этой вражды и постепенного их сплочения вокруг русского народа». Не стоит также слишком подробно описывать местные события, не имеющие большого значения для истории всей страны в целом. Александров сформулировал довольно замысловатый тезис, что «история отдельного народа может быть правильно разработана и понята только в связи с историей других народов и в первую очередь с историей русского народа». Призвав рассматривать историю как «единый органичный процесс», Александров лишний раз повторил неоднократно звучавшее после 1937 года требование, чтобы республиканская историография была подчинена единой руссоцентристской доктрине [692].

Не считая некоторых неувязок с казахской, татарской и башкирской историей, официальная партийная линия во время войны строго соблюдалась, и Александров позволил себе сосредоточиться на деталях изучения и популяризации истории. В частности, можно было бы, по его мнению, извлечь больше пользы из темы татаро-монгольского ига. Если учесть, что это испытание, выпавшее на долю русского народа, помешало дальнейшему продвижению Золотой орды на запад, сказал он, то русские вполне могут гордиться тем, что уже в XIII веке спасли Европу от опустошительного набега [693]. Все это укладывалось в русло советской историографии, проложенное после 1937 года, но затем докладчик сделал заявление, наверное, ставшее для всех неожиданностью. Сказав, что необходимо отретушировать канонические портреты таких крупнейших создателей русского государства, как Иван Грозный и Петр Первый, Александров добавил, что надо уточнить официальную позицию по отношению к бунтовщикам Разину и Пугачеву. Историки военного времени несколько перестарались, заметил он, превознося заслуги царственных особ и идеализируя их, и забыли о классовом подходе и основах марксистской исторической диалектики [694]. Рекомендации Александрова были тут же учтены ведущими историческими журналами и, вероятно, доставили немало хлопот историкам, занимавшимся вопросами государственного строительства в ходе войны [695]. Они гадали, насколько серьезно следует отнестись к словам Александрова и какие последствия они могут иметь.

Документы для внутреннего пользования, составленные в Агитпропе в конце 1945 года, нацеливали сотрудников на исправление некоторых перегибов, допущенных во время войны. К концу 1946 года, похоже, отошли в прошлое даже заявления, подобные тому, какое сделал Александров годом раньше, аллегорически уподобляя последнюю войну борьбе с татаро-монгольскими ордами. Согласно новой идеологической доктрине, победа над Германией ей была уникальным подвигом в истории человечества, не сравнимым ни с какими военными достижениями дореволюционной эпохи. Иногда эту доктрину называют «мифом о войне». Если прежде сталинские идеологи с готовностью обнаруживали и даже изобретали наследие императорской России в советской истории, то в послевоенные годы они громогласно объявляли, что победа над фашистской Германией носила исключительно «советский» характер и была обусловлена проводившейся после 1917 года дальновидной политикой индустриализации и социалистического строительства в целом [696]. Напрашивается предположение, что в Советском Союзе существовали два параллельных идеологических направления, и в то время как одна группа идеологов продолжала работать, опираясь на российскую историю, другая занималась созданием мифа о войне. Но, может быть, второе направление полностью вытеснило первое?

На первый взгляд, где-то на рубеже 1945 и 1946 годов миф о войне действительно заглушил характерное для предвоенного и военного времени увлечение русским прошлым. Некоторые деятели культуры вразрез с последними идеологическими установками по-прежнему разрабатывали темы, популярные в годы войны. Пьесы «У стен Ленинграда» Вс. Вишневского и «Медальон» Н. Шпанова были заклеймены сотрудником Агитпропа А. Е. Еголиным как «идеализирующие высшие круги офицерства царской армии» и «призывающие советских командиров учиться долгу и чести у старых офицеров» [697]. В начале августа 1946 года Еголин вместе с Александровым подготовили докладную записку, в резкой форме критиковавшую журнал «Звезда» за публикацию стихов А. Ахматовой и М. Комиссаровой, которые якобы отдавали предпочтение дореволюционному прошлому, отвергая советскую действительность. В том же документе получил нагоняй С. Спасский за использование «неудачной» исторической аллегории в своей поэме 1946 года «Всадник». Сопоставляя блокадный Ленинград с городом Петровской эпохи, Спасский, по мнению идеологов, утверждал, что «любовь советских людей к своей Родине ничем не отличается от патриотических чувств русского человека в прошлом. Эта ошибочная точка зрения привела автора к идеализации образа Петра I и даже к превращению его в символ советской страны» [698]. Подобные обвинения выглядят странно, если учесть, что ссылки на Петра и дореволюционное прошлое в целом были краеугольным камнем национал-большевистской пропаганды со второй половины 1930-х годов. Следовало ли понимать, что теперь партийные руководители призывают напрочь отбросить мобилизованные совсем недавно традиции и героев царской России?

Судя по всему, именно так и было. Вслед за докладной запиской Еголина и Александрова ЦК партии издал в середине августа 1946 года резолюцию, в которой сурово осуждались литературно-художественные журналы «Звезда» и «Ленинград», чьи редакторы якобы не проявляли достаточной бдительности. Вскоре после этого Жданов выступил от имени Политбюро с громогласной филиппикой против творчества Ахматовой, Зощенко и других «антисоветских» авторов. Эта своего рода публичная порка писателей ознаменовала начало периода, который принято называть «ждановщиной» [699]. Не прошло и двух недель после этого прославившегося своей несдержанностью поношения творческой интеллигенции, как была обнародована резолюция ЦК, казалось, подтверждавшая, что партия решила отказаться от историографической линии, намеченной в 1937 году и поддержанной Александровым всего год назад. Резолюция была озаглавлена «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» и обвиняла советские театральные коллективы в том, что они идеализируют «царей и ханов» и импортируют «западные буржуазные» ценности [700]. В то время как в последнем обвинении звучат отголоски хорошо знакомой истерической советской ксенофобии, брошенный театральным деятелям упрек в ностальгии, якобы испытываемой ими по временам царей и ханов, означал, что театрам придется расстаться со значительной частью своего репертуара, популярного после 1937 года, — от опер Глинки до драм всех трех Толстых.

Однако исторические эпопеи, описывавшие осаду Севастополя или Брусиловский прорыв, достигли во второй половине 1940-х годов пика своей популярности. В 1947 году Сталин лично давал указания Эйзенштейну, каким образом надо переработать для проката вторую серию «Ивана Грозного» [701]. В том же году было решено установить в центре Москвы на Советской площади памятник князю Юрию Долгорукому, который должен был заменить Обелиск Свободы, возведенный в этом месте в годы революции. Установка памятника была приурочена к пышному празднованию 800-летия основания Москвы. С не меньшей помпой была отмечена чуть позже 150-летняя годовщина со дня рождения Пушкина. Произведения, посвященные этим и подобным фигурам дореволюционной эпохи, не сходили со сцены и экрана в течение всего десятилетия, что явно противоречило партийному призыву ограничить изображение российской старины. Поэтому стоит еще раз поднять вопрос: вытеснил «миф о войне» дореволюционное прошлое или нет?

Ответ, возможно, содержится в замечании Сталина, брошенном Эйзенштейну во время их известной беседы 1947 года: надо «преодолеть возрождение национализма» у нерусских народов [702]. И если Агитпроп дал указание всесоюзным учреждениям культуры поменьше обращаться к истории русского народа, то этот запрет бледнеет по сравнению с сущим разгромом историографии национальных республик, учиненным в 1945-1947 годы. Еще в 1944 году партийным руководителям некоторых республик были высказаны претензии по поводу того, что они ведут пропаганду, которая принижает роль русских в семье братских народов. Прежде всего досталось партийным организациям Татарстана и Башкирии за прославление подвигов их народов в эпоху татаро-монгольского ига [703]. Сразу же после этого подверглись критике деятели культуры Марийской республики, в чьих работах изображение дореволюционной жизни граничило, по мнению Москвы, с национализмом [704]. Затем наступила очередь парторганизации Казахстана, которая якобы не учла уроков, преподанных ей во время войны в связи с публикацией злополучной «Истории Казахской ССР» [705].

В послевоенные годы эта тенденция продолжала набирать силу. В августе 1945 года Александров неодобрительно отозвался об исследованиях, посвященных жизни народов СССР в стародавние времена и тем более сопротивлению, оказанному ими колонизаторской политике и культурному влиянию России при старом режиме. Этот мотив вновь прозвучал год спустя в резолюции ЦК о театральном репертуаре, осуждавшей «идеализацию ханов». В сочетании с сокрушительными ударами, нанесенными казахским и башкирским историкам, эти резолюции подняли целую волну выступлений против нерусской историографии, прокатившуюся по всему Союзу во второй половине 1940-х годов. Так, в августе 1947 года пленум ЦК компартии Армении осудил «националистические» исследования по литературе и истории народа, в которых средневековый период идеализировался и назывался «золотым веком». Между тем, именно в то время зародились дружественные культурные связи Армении с Россией. Суровой критике за распространение «националистических и реакционных настроений» подверглись не только Институт филологии Академии наук Армянской ССР и республиканский Союз писателей, но и член ЦК армянской компартии, ответственный за идеологическую работу [706]. Не менее суровым был разнос, учиненный партийной организации Мордовской АССР [707]. Затем принялись за якутскую и бурятскую историографию, что совпало с критической кампанией, связанной с изданием «Истории народов Узбекистана» в Узбекской ССР[708]. Были вскрыты недостатки в преподавании истории в Эстонии, где, как указывалось, «в разделе об СССР не упоминаются имена Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова, Радищева». Хуже того, «при изучении истории СССР не показывается совместная борьба русского и эстонского народов против общих врагов» [709]. Не была обойдена вниманием и маленькая республика Тува, где партийным руководителям пришлось развернуть широкую кампанию самокритики после того, как вскрылось, что в республике недооценивают роль русского культурного влияния:

«Институт не занимается научно-исследовательской работой — изучением и разработкой истории, языка и литературы тувинского народа, не разрабатывает вопросы исторической дружбы русского и тувинского народов, влияние русской культуры на развитие тувинской культуры, исторической помощи русского народа трудящимся Тувы в их освобождении от кабалы иностранных захватчиков и внутренних феодалов…. Принятая институтом работа научного сотрудника института Сейфулина "Краткий очерк истории тувинского народа" требует переделки. В этой работе слабо отражено прогрессивное влияние русской культуры и экономики русского государства на развитие культуры и экономики тувинского народа» [710].

Даже эпические поэмы среднеазиатских республик, которые в конце 1930-х годов ценились наравне со «Словом о полку Игореве» были неожиданно объявлены фальсификациями. В начале 1950 годов главные идеологи страны выступили со странным заявлением, что эпические произведения, которые всегда считались продуктом народного творчества, в первую очередь, «Деде-Коркут» (Азербайджан), «Коркут-ата» (Туркмения), «Алпамыш» (Узбекистан) и «Манас» (Киргизия) — якобы были на самом деле сочинены инакомыслящей республиканской интеллигенцией с целью внедрить в официальную пропаганду «буржуазно-националистические» ценности [711].

Сражения из-за национальной историографии не утихали до конца сталинского правления. В некоторых республиках партийным элитам удалось быстро придушить инициативы местных историков, шедшие вразрез с руссоцентристской линией, в других — Казахстане, Татарстане — скандал за скандалом сотрясали местные парторганизации почти целое десятилетие [712]. Само собой разумеется, обвинений в национализме не избежали и евреи, что привело, помимо «Дела врачей», к убийству С. М. Михоэлса и разгрому Еврейского антифашистского комитета, не говоря уже об антикосмополитической кампании, которая проводилась с конца 1940-х годов до 1953-го [713]. В целом, изменение курса национальной политики, которого придерживались еще в разгар войны, было разительным. Как иронически отмечает один специалист, в рядах наиболее злостных гонителей культуры и историографии нерусских народов было немало тех, кто прославлял их военные традиции в 1941-1943 годы [714].

Приведенные выше материалы могут создать впечатление, что основной удар «ждановщина» наносила по республикам Кавказа и Средней Азии, однако и славянские народы СССР не остались в стороне. Напротив, послевоенная фаза этой кампании, судя по всему, началась именно со славянских республик. Так, в 1946 году состоялся настоящий инквизиторский суд над украинскими историками и литераторами, которых обвинили в националистическом «уходничестве» в дореволюционное прошлое. На пленуме ЦК компартии Украины Н. С. Хрущев набросился на такие издания, как «История Украины» и «Очерк истории украинской литературы», уличив первое из них в «серьезных ошибках националистического характера», а второе — в «буржуазно-националистических взглядах на историю украинского народа и его культуры» [715]. Его атаку подхватил спустя неделю главный идеолог украинского ЦК К. З. Литвин, заявив, что подобные исследования «замалчивают русско-украинские литературные связи и в то же время преувеличивают влияние западноевропейских литератур» [716]. Это наступление было поддержано в 1946-1947 годы почти десятком резолюций ЦК украинской компартии, которые буквально подкосили республиканскую историографию и историческую литературу. На следующий год к этой мазохистской вакханалии присоединились против своей воли белорусские коммунисты. Было решено, что «История Белорусской ССР» не годится для массового распространения, поскольку утверждает, что белорусская нация сложилась уже в X веке, а государство — в XI-м. Памятуя об упреках Александрова, высказанных украинской компартии во время войны по поводу прославления Даниила Галицкого [717], белорусские коммунисты строго пресекали все ссылки на историю своей республики, которые могли скомпрометировать легендарное прошлое русского народа: «Автор утверждает, что "воинственные дружины полочан под руководством Владимира [Полоцкого — Я. К.] разгромили немецких псов-рыцарей, сдержали их движение на Восток". Полочане несомненно участвовали в борьбе против немецких псов-рыцарей, но осуществить разгром последних удалось лишь дружинам Александра Невского» [718]. Вызывали сомнения и тексты, в которых описывалась благополучная жизнь белорусского народа под властью иноземных правителей. Они были опасны с той точки зрения, что «читатель может сделать неправильный вывод о как бы добровольном присоединении западно-русских земель к Литве», что было совершенно неприемлемо для московских идеологов. Когда в Москве решили, что белорус-скал компартия не в силах самостоятельно справиться с ситуацией в Минске, газета «Культура и жизнь», бывшая рупором ждановских идей, опубликовала две статьи, посвященные этому вопросу, а Оргбюро выразило порицание белорусским коммунистам. Эти меры возымели свое действие, и страсти в Белоруссии накалились до такой степени, что в «буржуазном национализме» стали обвинять всех, кто разрабатывал темы национальной истории. И даже два года спустя, в 1949-м, белорусские историки жаловались, что их наука так и не оправилась от этого удара [719].

Таким образом, «ждановщина» была направлена прежде всего против прославления истории «ханов» Средней Азии и нерусских славян. Хотя партийное руководство ни за что не призналось бы в подобных умыслах, проницательные наблюдатели вроде историка С. С. Дмитриева не сомневались в их существовании [720]. Аналогичные меры, призванные сгладить неувязки социального характера, возникающие при воскрешении имен некоторых выдающихся деятелей русской истории, были несопоставимы по своему масштабу с этой военной кампанией против историографии других народов. ЦК не издавал резолюций по поводу русской исторической науки, научные учреждения не подвергались беспощадной критике и не распускались. Звучали лишь отдельные упреки в адрес некоторых представителей творческой интеллигенции, «чрезмерно» увлекавшихся историческими темами вместо прославления успехов советской власти во время последней войны.

О том, что послевоенная политика по отношению к историографии была руссоцентристской, свидетельствует и состоявшаяся в 1947 году беседа Сталина с Эйзенштейном, снявшим кинофильм. «Иван Грозный», и исполнителем заглавной роли в этом фильме Черкасовым. В ней также принимали участие Жданов и Молотов. Сталин подробно разобрал фильм, и высказанные им замечания показывают, в контексте царившей в ту пору ксенофобии, что генеральный секретарь ратовал, как и прежде, за пропаганду сильного государства, ориентированную на исторические завоевания царей:

«Царь Иван был великий и мудрый правитель, и если его сравнить с Людовиком XI (вы читали о Людовике XI, который готовил абсолютизм для Людовика XIV?), то Иван Грозный по отношению к Людовику на десятом небе. Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая страну от проникновения иностранного влияния….

Петр I тоже великий государь, но он слишком либерально относился к иностранцам, слишком открыл ворота и допустил иностранное влияние в страну, допустил онемечивание России. Еще больше допустила это Екатерина. И дальше — разве двор Александра I был русским двором? Нет. Это были немецкие дворы» [721].

В заключение Сталин заметил, что Иван был «более национальным» из двух русских правителей. Его речь, сопровождавшаяся ремарками со стороны Жданова и Молотова, позволяет понять многое. Тот факт, что Сталин пожелал лично встретиться с Эйзенштейном в 1947 году, чтобы побеседовать о событиях XVI века, говорит о том, что во второй половине 1940-х годов событиям прошлого по-прежнему придавалось первостепенное значение. Данная Сталиным оценка личности Ивана IV совпадает с той, что была провозглашена официально перед войной [722], — новым является лишь соображение об опасности иностранного влияния. Три месяца спустя Сталин в присутствии Симонова, Жданова, Молотова, Мехлиса и других повторил свои критические замечания по поводу чрезмерного увлечения Петра Первого всем западным [723]. В выступлениях генерального секретаря в эти годы часто встречаются также положительные отзывы об адмирале Нахимове и идее панславизма [724]. В целом, партийное руководство так же высоко оценивало роль русского прошлого в пропаганде советского настоящего, как и прежде.

Тем не менее, нельзя не отметить и некоторые изменения, произошедшие в официальной пропаганде. Почему Александров пытался притормозить восхваление дореволюционных героев? Почему он вместе с Еголиным критиковал аллегорическое использование Спасским образа Петра Первого при описании блокадного Ленинграда? Почему Жданов осудил превозношение русских царей в своих нападках на азиатских «ханов»? Ответ кроется в упомянутом выше «мифе о войне». Хотя советские идеологи обычно не открещивались от мобилизованных ими эпизодов русской истории, где-то в конце 1944 или начале 1945 года у них вошло в правило связывать успехи в последней войне не столько с героическим наследием, сколько с достижениями советской власти. В этом нет ничего удивительного, поскольку партия всегда стремилась утвердить легитимность своего правления и свой неколебимый авторитет, и представление о победе 1945 года как не имевшей прецедентов в истории служило неоспоримым аргументом в пользу советского государственного строительства.

Таким образом, с середины 1940-х годов и до распада в 1991 году советское государство стремилось подтвердить свой статус с помощью двух эпопей; тысячелетней истории России и Отечественной войны с фашистской Германией. Поскольку в конце 1940-х годов рассмотрение последней войны отдельно от всей истории выглядело бы несколько искусственно, ее описывали традиционным языком пропаганды, ориентированной на русское прошлое. Лучшей иллюстрацией этого служит знаменитый панегирик Сталина русскому народу, произнесенный весной 1945 года. Проницательные слушатели восприняли его как свидетельство того, что патриотизм и преданность советским идеалам будут после войны оцениваться по этническому принципу, как это было в 1930 годы [725]. К тому же выводу пришел югославский партийный деятель М. Джилас. Исходя из того факта, что Сталин назвал Советский Союз Россией, он решил, что диктатор не только поддерживал русский патриотизм как пропагандистское средство, но и сам разделял его [726]. В конце 1940-х — начале 1950-х годов слова «русский» и «советский» стали почти взаимозаменяемыми.

Но не всех идеологов устраивало это сращивание русского с советским, и некоторые из них подчеркивали различие между дореволюционным русским патриотизмом и его русифицированным советским эквивалентом. На разницу между этими понятиями указал в 1946 году не кто иной, как главный идеолог страны Жданов, предавая анафеме Ахматову, Зощенко и ленинградские литературно-художественные журналы: «Мы не те русские, какими были до 1917 года, и Русь у нас уже не та, и характер у нас не тот. Мы изменились и выросли вместе с теми величайшими преобразованиями, которые в корне изменили облик нашей страны». Позиция Жданова вполне логична для правоверного марксиста, к каким он себя причислял. Нелогичным и крайне искусственным выглядело только то, что, стремясь разграничить Советский Союз и дореволюционную Россию («мы изменились»), он одновременно пытался строить советское государство на избирательной этнической основе («мы русские») и сохранить связь с тысячелетней историей страны («Русь») [727]. Неудивительно, что данную позицию оказалась очень сложно отстоять, и вскоре она была оставлена [728].

Сочетать «миф о войне» и восхваление дореволюционного российского прошлого удавалось лишь национал-большевизму с его популизмом, руссоцентризмом и приверженностью идее сильного государства. Возможно, наиболее полно идеологическая основа послевоенной политики партии обобщена в рабочем документе Агитпропа, озаглавленном «План мероприятий по пропаганде среди населения идеи советского патриотизма». Он заслуживает того, чтобы процитировать его развернуто:

«Показывая величие нашей социалистической Родины, героического советского народа, необходимо в то же время разъяснить, что наш народ вправе гордиться и своим великим историческим прошлым. Нужно подчеркивать, что русский народ на заре современной европейской цивилизации защитил ее в самоотверженной борьбе против шедших из Азии монголо-татарских орд, а позднее оказал решающую помощь народам Европы в отражении натиска турецких завоевателей. В начале XIX века, разгромив полчища Наполеона, русский народ освободил народы Европы от тирании французского диктатора.

Следует разъяснить, что наш народ сделал неоценимый вклад в мировую культуру. Необходимо раскрыть всемирно-историческое значение русской науки, литературы, музыки, живописи, театрального искусства, и т. д., вести решительную борьбу против попыток принижения заслуги нашего народа и его культуры в истории человечества, против антинаучной теории об ученической роли русского народа в области науки и культуры перед Западом.

Нужно показать, что реакционные эксплуататорские классы, господствовавшие в России, не заботились о росте науки и культуры, тормозили ее развитие в нашей стране. В результате этого плоды русских ученых часто присваивали иностранцы, приоритет многих великих научных открытий, сделанных русскими учеными, переходил к иностранцам (Ломоносов — Лавуазье, Ползунов — Уатт, Попов — Маркони и др.).

Необходимо разъяснять, что отдельные группы господствовавших классов России, оторванные от своего народа и чуждые ему, стремились принизить великие достижения русского народа и пресмыкались перед иностранщиной. Даже такой прогрессивный деятель, как Петр I, переносил в Россию передовые формы жизни Запада, допускал национальное унижение русских людей перед иностранцами. Во второй половине XVIII в. и в начале XIX века верхушка русского дворянства слепо подражала чужеземным нравам, усиленно пользовалась французским языком и всячески принижала родную русскую речь. Декадентство, охватившее в конце ХГХ в. и в начале XX века все области идеологии господствующих классов, отмечено чертами низкопоклонства перед самыми реакционными сторонами западной культуры. Господствовавшие в России помещики и капиталисты вели нашу страну к экономическому и политическому порабощению зарубежными государствами. Правящая верхушка России стремилась духовно подчинить русский народ иностранцам.

Большевистская партия, поднявшая трудящихся России на социалистическую революцию, предотвратила превращение нашей страны в колонию иностранных империалистов, вывела ее на широкую дорогу прогрессивного развития, неизмеримо подняла международный авторитет нашей Родины» [729].

Трудно что-нибудь добавить к этому исчерпывающему программному заявлению. Если в начале 1920-х годов основополагающей идеей была ленинская фраза «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны», то девизом сталинской политики в конце 1940-х может служить формула «Советская власть — это история русского народа плюс миф войны».

Обычно период «ждановщины» характеризуют как время торжества темноты и невежества, ксенофобии и антисемитизма, но, возможно, — еще более точным было бы определение этой эпохи как кульминации руссоцентрической кампании, начатой в 1937 году и постепенно русифицировавшей советскую идеологию [730]. Национал-большевистская пропаганда в середине 1940-х годов успешно развивалась по двум дополняющим друг друга направлениям. Александров отдавал предпочтение первому из них, утверждавшему линейное историческое развитие, и постепенно очищал руссоцентристскую позицию от всех сколько-нибудь значимых нерусских компонентов. В конце 1940-х годов этот руссоцентризм вполне согласовывался с вторым идеологическим направлением, опирающимся на миф о войне. Официально считалось, что опыт войны пережит всем советским народом, но крупнейшие авторитеты в области идеологии чаще всего отзывались о нем как о «русском». Они всеми силами стирались представить последнюю войну как «современный эпос», чьи корни следует искать скорее в индустриализации и коллективизации, нежели в российском прошлом. Но чтобы оживить миф знакомыми всем легендарными фигурами, идеологи следовали примеру Сталина, поданному им в мае 1945 года, и утверждали, что борьбу с немцами вели в основном русские.

Объединенные национал-большевистским руссоцентризмом и связанные двойной осью истории и войны, прошлое и настоящее сосуществовали в послевоенные годы вполне согласованно. В совокупности они обеспечивали советских идеологических работников чрезвычайно эффективным словарем мифов, образов и кумиров, что позволяло сплотить население и доказать легитимность советского правления. Поэтому было бы ошибкой говорить, что в период «ждановщины» и после него наблюдался полный разрыв с той линией, которая проводилась в предвоенные и военные годы. Руссоцентризм во второй половине 1940-х годов усилился, а не ослабел. Попытки других народов СССР исследовать свою историю и развивать свою культуру, как правило, не поддерживались, а история русского народа занимала все более привилегированное положение. В коридорах власти сталкивались непримиримые противоречия историко-административного характера и велась непрерывна борьба, однако русскому населению все это было неведомо, и оно в целом было едино в своем руссоцентризме [731]. Рассмотрение «ждановщины» в русле национал-большевистской тенденции, отличавшей советскую историографию и массовую культуру после 1937 года, позволяет понять неожиданный подъем руссоцентризма и ксенофобии и определить новые ориентиры, помогающие разобраться в идеологической топографии всего периода развитого сталинизма.

Глава 12

Партийное и народное образование в первые послевоенные годы

В сентябре 1946 года новый министр просвещения А. Калашников повторил мысль, высказанную годом раньше его предшественником на этом посту, заявив, что «советская школа и советский учитель сыграли немалую роль в воспитании того поколения Советского Союза, которое на своих плечах вынесло все тяготы Великой войны и завоевало всемирно-историческую победу». Калашников высоко оценил недавние постановления ЦК в области идеологии и подчеркнул их важность для советской школы: «Задача коммунистического воспитания прежде всего относится к школе. Именно школа должна обеспечить миллионам юношей и девушек нашей страны надлежащее умственное и политическое образование, выработать у них коммунистическую направленность мышления и поведения, создать прочные моральные предпосылки общественных навыков» [732].

Столь ортодоксальный коммунистический подход к образованию на первый взгляд не вполне совпадает с ориентированной на историю популистской линией, доминировавшей во время войны. Зато он согласуется с послевоенным стремлением представить победу в войне как основополагающий истинно «советский» миф, утверждающий историческую закономерность развития страны под руководством партии. Ждановские нападки на журналы «Звезда» и «Ленинград» усиливали эту тенденцию и уводили еще дальше от ориентации на историю. Глава Московского отдела народного образования Воронинов, выступая на учительской конференции в январе 1947 года, постарался сгладить острые углы жесткой позиции Жданова, но вместе с тем осудил чрезмерный пиетет перед царским режимом, характерный для предыдущих лет. «Эта чуждая идеология, — заявил Воронинов, — проявляется зачастую в намеренном восхвалении героев прошлого. "Битвы наши посильней Полтавы и наша любовь посильней Онегинской", — говорит в своем докладе тов. Жданов» [733].

Подобные высказывания против апологии дореволюционного прошлого звучали в послевоенные годы достаточно часто, однако, учитывая особенности национал-большевизма во второй половине 1940-х годов, не следует придавать этим высказываниям слишком большого значения. Ставка на русскую историю никогда не отменялась — ни в период «ждановщины», ни после нее, и точнее будет сказать, что советская идеология в этот период развивалась довольно сложным путем по двум основным направлениям. С одной стороны, советский миф войны становился ядром легитимации советской власти. С другой, опора на тысячелетнюю историю страны, продолжая линию, взятую на вооружение после 1937 года, была дополнительным источником укрепления власти и ее легитимности. Объединяло эти две мобилизационные стратегии единое главное действующее лицо — русский народ. Чтобы понять, каким образом эти два направления соотносились и дополняли друг друга, имеет смысл рассмотреть, как они были внедрены в первое послевоенное десятилетие в системах школьного образования и партийной учебы.

Хотя сразу после войны советские идеологи все чаще ссылались на теорию марксизма-ленинизма, это отнюдь не означало, что они распрощались с руссоцентризмом предыдущего десятилетия. Национальная идентичность оставалась важнейшим официально провозглашенным лозунгом [734]. Иллюстрацией может служить одна из докладных записок 1949 года о патриотических аспектах изучения истории в общеобразовательных школах. Преподавание истории, говорится в записке, «исходило из следующих важнейших принципиальных задач: усиление коммунистического воспитания молодежи, воспитание советского патриотизма и чувства советской национальной гордости, воспитание учащихся и духе беззаветной преданности и любви к Родине, большевистской партии и ее великим вождям» [735].

Дискуссии на тему «советской национально, гордости» на практике обычно принимали вид беседы о русской национальной гордости. Эта тенденция просматривается и в упоминавшемся выше выступлении Воронинова на учительской конференции 1947 года, где он говорит о патриотическом воспитании школьников: «Раскрыть на исторических примерах все эти благородные качества народов нашей страны, в первую очередь русского народа — прямая задача преподавателя истории» [736]. Два дня спустя при обсуждении принципов преподавания истории на этой конференции такую же точку зрения высказала учительница Панюшкина: «Исключительно большую роль в деле идейно-политического воспитания играет история, она является могучим средством воспитания советского патриотизма. Наша отечественная история особенно богата, и в первую очередь русский народ проявил свои выдающиеся способности: свободолюбие, героизм, гуманизм» [737]. Иными словами, несмотря на предпринимавшиеся при «ждановщине» попытки внедрить в школьное обучение осознание новой «ортодоксальной» советской идентичности, руссоцентризм и ориентация на русскую историю оставались важными идеологическими компонентами [738].

Записи, сделанные на уроках истории, демонстрируют, как руссоцентристские исторические образы вплетались в «советские» темы урока. Вот как учитель В. И. Щелокова проводила в 1948 году обсуждение нового гимна СССР:

«Учитель: Теперь перейдем к флагу Советского Союза. Какая эмблема, какой знак помещен на флаге?

Ученик: Серп и молот. Серп и молот — это союз рабочих и крестьян.

Учитель: Верно. А как вы объясните цвет нашего государственного флага?

Ученик: Цвет красный только у нас — у нас в Советском Союзе.

Учитель: Я вам помогу. "Сквозь грозы сияло нам солнце свободы". О каких грозах говорит писатель в гимне? Ученик: О борьбе рабочих и крестьян с самодержавием… Ученик:… с помещиками и капиталистами. Учитель: Да, это верно» [739].

Начав урок с традиционного обращения к советским образам, Щелокова затем напомнила ученикам стихотворение, в котором автор размышляет об истории русского общества:

«Учитель: Сережа, я прошу Вас вспомнить стихотворение [И. С] Никитина, которым начинается четвертая глава книги "Родная речь".

Ученик: Это стихотворение называется "Русь".

Учитель: Объясните мне это слово.

Ученик: Так называлась раньше наша страна.

Учитель: Вася, а к чему писатель призывает нас в этом стихотворении? Прочтите эти строчки, заключительные строчки.

Ученик: Уж и есть за что, Русь могучая, полюбить тебя, назвать матерью, стать за честь твою против недруга, за тебя в нужде сложить голову!»

Очевидно, Щелоковой было трудно преподнести ученикам «советский» материал, не ссылаясь на привычные руссоцентристские образы. Это подтверждается, когда она переходит к упражнению на ту же тему. Развернув перед учениками три плаката, она объявляет: «Дети! А вот как товарищ Сталин говорит о русском народе!» На плакате и в самом деле запечатлены слова, произнесенные Сталиным в 1945 году в его знаменитом тосте в честь русского народа. Ученики сначала читают слова молча про себя, затем хором повторяют их: «Русский народ является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Русский народ в этой войне… явился руководящей силой среди всех народов нашей страны. У него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение!» После этого Щелокова задает ученикам ряд вопросов по поводу сталинского панегирика, чтобы он лучше запомнился им:

«Учитель: Что же сказал товарищ Сталин о нации русского народа? Какая это нация?

Ученик: Русский народ является наиболее выдающейся нацией из всех наций.

Учитель: А какова была роль русского народа в Отечественной войне?

Ученик: В Отечественной войне он был руководящей силой.

Учитель: Что товарищ Сталин сказал о его уме и характере?

Ученик: У него ясный ум, стойкий характер и терпение.

Учитель: Наша Родина, наша могучая Родина-Русь объединила все народы, живущие с нами, объединила в одно могучее, непобедимое Советское государство».

В конце урока учительница вернулась к патриотической идее, заключенной в слове «союз», встречающемся в новом гимне:

«Учитель: Укажите литературным примером сплоченность народов нашего Союза. Поищите примеры в карточках, которые расположены у вас на партах.

Ученик: Я русский человек, сын своего народа,

Я с гордостью гляжу на Родину свою.

В годину бед она всегда бывала

Единой, несгибаемой, стальной.

Навстречу битвам Русь моя вставала

Одной дружиной, грозною стеной.

Учитель: Да, так и было с давних лет.

Ученик: Пошел на битву

Истафил Мамедов,

Азербайджанец,

Внук богатырей [740].

Учитель: Когда это было?

Ученик: В Великую Отечественную войну.

Учитель: Узбек Москву родную защищает,

Украинец к победе устремлен,

Казах в бою грузину помогает.

Такой народ не будет побежден! [741]

Конспект этого урока дает хорошее представление о школьном образовании в послевоенные годы. Изучение советской символики было на уроке поверхностным. О народах Востока говорилось лишь как о наследниках древних традиций («внук богатырей»), лояльных советской власти и преданно защищающих своих колонизаторов. Только русские национальные образы получают более сложное, трехмерное отображение.

Помимо прославления русского народа, центральное место в преподавании истории занимали рассказы о выдающихся деятелях дореволюционного прошлого, хотя это в период «ждановщины» совсем не поощрялось. Происходило это из-за того, что материалов, посвященных различным Невским и Донским, было заметно больше – по крайней мере, в конце 1940-х годов, — чем материалов о новом поколении Гастелло, Космодемьянских и других героев последней войны [742]. Когда учительница г. Серпухова З. В. Королькова написала на классной доске название темы — «Из прошлого нашей Родины» — и предложила ученикам высказаться по ней, класс стал перечислять такие имена, как Иван Сусанин и полководец Суворов. Тот факт, что никто из учеников не назвал героев недавнего прошлого — Ленина, Ворошилова, Жукова — по-видимому, не смутил учительницу, и она использовала рассказы о Сусанине и Суворове, чтобы проиллюстрировать свой основной тезис: «Никогда врагам не бывать хозяевами на русской земле. Не раз и не два встречала наша Родина врага и каждый раз с победой выходила». После этого, чтобы проверить знания учеников, она написала на доске «1612», и один из них тут же сказал, что «в этом году русский народ изгнал поляков из Москвы» [743].

Урок, проведенный Корольковой, показывает, что даже после того, как Великая Отечественная война стала доминирующим советским мифом, современная международная обстановка по-прежнему трактовалась по аналогии с событиями 1612 года, в которых фигурировали полумифологические образы Сусаниных, Мининых, Пожарских, неизменный русский народ и хищные полчища поляков и шведов. В учебных материалах, популярных романах, кинофильмах и даже операх период «Смутного времени» рассматривался во всем Советском Союзе примерно так, как это сделала ученица четвертого класса горьковской средней школы Филиппова. Когда ее попросили рассказать о междуцарствии в XVII веке, она «кратко охарактеризовала борьбу русского народа с польскими захватчиками, назвала дату, рассказывала о патриотическом подвиге Сусанина» и закончила ответ строфой из стихотворения К. Ф. Рылеева: «Предателя мнили найти вы во мне,/Их нет и не будет на русской земле./В ней каждый отчизну с младенчества любит/И душу изменой свою не погубит» [744].

Точно так же, как до войны и во время нее, в послевоенные годы исторический нарратив (по крайней мере, до середины XIX века) базировался на достижениях вьщающихся личностей дореволюционного прошлого. Их образы вновь и вновь воскрешались в школьных классах, чтобы подкрепить аргументацию, проиллюстрировать учительские выводы и подсказать ученикам наводящие на размышление аналогии [745]. Учительница Лямина в г. Богунаевск под Красноярском излагала тему изгнания польских и шведских интервентов из Москвы в 1612 году с привлечением материалов о победе Александра Невского над шведскими и немецкими захватчиками в XIII веке [746]. Еще более удивительно, что рассказ о героях революции и Гражданской войны, когда по программе настал их черед тоже строился на ассоциациях с событиями далекого прошлого. Учащиеся Московской области «сопоставляют героизм Ворошилова с героизмом Тараса Бульбы, погибшего на костре, и заканчивают свое изложение словами из повести Гоголя: "Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая пересилила бы русскую силу?"» [747] Очевидно, целью такого тенденциозного прочтения Гоголя могло быть лишь насыщение современного советского мифа о Ворошилове авторитетом и легитимностью «классического» представления отдаленного прошлого.

Но в пантеоне национальных героев обитали не только полководцы и революционеры. В связи с постановлением ЦК, призывающим к повсеместной популяризации научных достижений [748] и в продолжение пропагандистской работы, начатой еще в конце 1930-х годов, множество дореволюционных ученых — как и художников, писателей, композиторов — были возведены на русифицированный советский Олимп. Характерен для этой тенденции отчет о 1948-1949 учебном годе по Московской области, в котором отмечается ознакомление учеников одной из школ Подольска с достижениями Ломоносова. Учительница Борисова не только «глубоко и интересно охарактеризовала образ гениального русского ученого, пламенного патриота, борца за величие и благосостояние Родины, за национальную русскую науку», но и «подчеркнула борьбу Ломоносова с иностранцами — немецкими профессорами» [749]. Хорошо известно, что официальная пропаганда второй половины 1940-х годов, стремясь подчеркнуть величие успехов, достигнутых Россией, забывала о всякой скромности и соблюдении приличий. Согласно этой версии, М. В. Ломоносов заложил основы всей современной науки, Л. И. Ползунов создал первый паровой двигатель, А. С. Попов изобрел радио, А. Ф. Можайский построил первый аэроплан, а П. Н. Яблочков с А. Н. Лодыгиным создали первую электрическую лампочку. Если раньше отсталость России в некоторых областях культуры и науки признавалась, то теперь официально утверждалось, что на самом деле русские всегда были впереди всего человечества, а отставание во внедрении этих изобретений — следствие злостного обскурантизма царского режима [750].

Эта точка зрения закреплялась у школьников с помощью множества сочинений, которые они писали и на уроках, и в свободное от основных занятий время в литературных кружках [751]. К примеру, московские пионеры разрабатывали осенью 1947 года темы «Герой Родины», «Мой любимый герой», «Великие русские ученые Ломоносов, Мичурин, Тимирязев», не забывая и о традиционных вопросах, связанных с культом личности Сталина («О жизни и деятельности И. В. Сталина»), советским патриотизмом («Широка страна моя родная») и текущими событиями («800-летие Москвы») [752]. Учитель из Московской области Кнабергоф организовал в школе исторический кружок, в котором обсуждали темы вроде «Иван Сусанин как русский народный герой и патриот», придумал специальную игру под названием «Александр Невский», а также поручал ученикам написать в школьную газету заметки о Минине и Пожарском [753].

Понятно, что подобное предпочтение русских национальных героев на уроках истории с легкостью переходило в прославление одной определенной нации [754]. Официальные призывы воспитывать у учеников чувство национальной гордости побуждали учителей изобретать все новые и новые педагогические подходы. В отчете 1949 года отмечается успешная работа учительницы Янковской из школы г. Раменского Московской области: она «убедительно рассказала об огромном значении борьбы Руси с монголами, заслонившей собой, как гигантская стена, еще слабую европейскую цивилизацию от монгольских опустошителей, приняв на себя всю тяжесть удара» [755]. На следующий год семиклассники города Люблинска удостоились похвалы за их отзыв о Ледовом побоище 1242 года и Куликовской битве 1380 года: «На протяжении XIII века русский народ дважды спас народы Западной Европы от порабощения» [756]. Столь гиперболизированная и узконаправленная трактовка древней истории согласовывалась с требованиями, выдвинутыми Александровым осенью 1945 года и предвосхищала официальное постановление по поводу выпуска популярного руководства для учителей, состоявшееся в следующем году [757]. Как заметил один из исследователей, в послевоенные годы тема избранного народа и высокого предназначения России заняла центральное место в официальных научных, литературных и политических дискуссиях [758]. Если в 1930 годы социализм был переинтерпретирован как осуществлявшаяся государством модернизация общества, то в конце 1940-х он приобрел значение особого достижения именно русской нации. Во всем превосходя другие народы, русские не только выяснили ответ на все мировые проблемы, но и сумели выразить чаяния всего человечества и создать своего рода рай земной, в который постепенно вольются и остальные жители Земли. Русская наука якобы всегда была самой научной, русское искусство — самым близким к народу, а русские воины — самыми храбрыми.

В целом, в первые послевоенные годы два господствующих идеологических направления — прославление тысячелетней истории России как предыстории СССР и русифицированный советский миф о войне — прекрасно дополняли друг друга. Так, учительница из Московской области Панюшкина отмечает, что при изучении «таких тем, как борьба с татаро-монголами, борьба с немцами, с поляками, с Наполеоном и особенно темы "Великая Отечественная война" у учащихся воспитывается чувство патриотизма, чувство национальной гордости за наш великий народ и великую Родину» [759]. Объединенные руссоцентризмом, две параллельные пропагандистские линии были очень убедительны — если национал-большевизм конца 1930-х годов казался порой недостаточно революционным и «советским», то добавление мифа о войне придало сталинской идеологии необходимый современный, воинственный оттенок [760].

Разумеется, все вышесказанное не означает, что школьники в послевоенные годы отличались особыми успехами. Присущие советской системе образования недостатки — в первую очередь, неистребимый педагогический формализм и зубрежка [761], а также низкая квалификация преподавателей [762], трудные для понимания, имеющиеся в ограниченном количестве или вовсе отсутствующие учебники [763] и высокий процент отсева учащихся [764] – усугубились во время войны, и потребовались годы, чтобы их изжить. Эти трудности возросли после реформы образования 1945 года, предписывавшей уложить всю программу по истории для третьего и четвертого класса в один год.

Отчеты по школьному образованию, поступавшие в эти годы из провинции, были не слишком обнадеживающими, но они дают ясное представление о том, какой материал учащиеся усваивали легче и какие темы давались им с трудом. Согласно отчету 1946 года, составленному в Горьком, школьники достаточно успешно справлялись с материалом «о героях и полководцах прошлого и настоящего: Александре Невском, Дмитрии Донском, Минине и Пожарском, Петре Первом, Сусанине, Суворове, Кутузове, Ленине, Сталине. Хорошо помнят учащиеся даты и события, связанные с этими именами, умеют рассказать о них…. Значительно слабее усвоен материал о рабочем и крестьянском движении, о свержении царской власти, о разгроме Колчака и Деникина, о пятилетках» [765]. В отчете за следующий год отмечалось, что даже хорошие ученики спотыкаются на таких абстрактных темах, как характер буржуазно-демократической революции 1905 года, отсталость русского империализма, движущие силы пролетарской революции и национальный вопрос. «Учащиеся не понимают учения Ленина о перерождении буржуазно-демократической революции в социалистическую, классовом источнике двоевластия, тактике и стратегии НЭПа». Посещавшие школьные занятия инспектора были обеспокоены тем, что «на уроках истории СССР часто отмечается идеализация роли Ивана III, Ивана IV, Петра I, иногда декабристов. Совершенно недостаточно преподаватели… используют в учебной работе высказывания классиков марксизма-ленинизма об отдельных исторических личностях, явлениях и процессах» [766].

Это отставание в области диалектического материализма объяснялось, разумеется, низкой квалификацией учителей, нехваткой или чрезмерной трудностью учебников и недостаточной подготовкой учащихся, не позволявшей им усваивать сложный материал. Руководители народного образования были вынуждены в конце 1946-1947 ^учебного года открыто признать, что хотя задача патриотического воспитания школьников была, в целом, выполнена, «далеко не все учащиеся имеют необходимое понимание причин и следствий, умеют дать этим событиям марксистско-ленинское объяснение» [767]. Иными словами, учащиеся, которых вели по объединенной идеологической линии, сочетавшей марксистско-ленинский анализ (обнищание рабочего класса, капиталистическое окружение и т. п.) с образами прошлого (Александр Невский, Дмитрий Донской и Иван Сусанин), в конце концов, усваивали лишь ключевые руссоцентристские, популистские и общеизвестные понятия. Хотя уровень преподавания в школах в этот период был во многих отношениях очень низок, от недовольства вышестоящих инстанций преподавателей спасал тот факт, что им удавалось привить школьникам патриотическое национальное самосознание.

Если преподавание в общеобразовательных школах в конце 1940-х годов вызывало у партийных руководителей беспокойство, то состояние дел в системе партучебы доводило их порой чуть ли не до истерики. ЦК издавал одну резолюцию за другой, в них он отчитывал местные партийные организации за недостаточную заботу о повышении образовательного уровня членов партии [768]. Это критическое положение создалось в результате войны, что не удивительно. В течение 1941-1945 годов тысячи советских граждан были приняты в партию, чтобы заменить погибших коммунистов и мобилизовать широкие массы на достижение победы в войне [769]. Многие из них, будучи пламенными патриотами, не имели никакого представления о партийной работе в мирных условиях. Согласно одному из официальных документов, «значительная часть [новых членов партии] отстала и не владеет элементарными знаниями по истории, теории и политике партии» [770].

Ответы председателя колхоза Вязниковского района Владимирской области Ф. С. Каулина, данные во время одного из опросов, подтверждают, что партийное руководство беспокоилось не зря. Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 года, Каулин не смог ответить даже на самые элементарные вопросы вроде «Когда была организована большевистская партия?» (Каулин полагал, что в 1917 году).

Когда разговор перевели на текущие события, он был не в состоянии назвать имя председателя Верховного Совета. Каулин оправдывался тем, что у них в глубинке нет возможности учиться: «Если бы у нас был кружок по изучению истории партии, я бы с большой охотой посещал его» [771]. Проверки, проведенные в других районах Владимирской области, показали, что и там положение не лучше. Вот некоторые из признаний опрашиваемых:

«Мне многое непонятно из истории ВКП(б). Хочу, чтобы мне разъяснили, что такое социализм, коммунизм, а мне об этом никто не рассказывает». [Катаева, работница Фабрики № 2 г. Коврова, член партии с 1944 года].

«Я еще мало знаком с уставом и программой партии, не знаю истории ВКП(б), тут мне нужна помощь. Хотя бы беседы проводили или задания давали и потом спрашивали… это бы мне помогло». [Волков, работник депо Казанской железной дороги в г. Муроме, член партии с 1945 года].

«В политическом отношении [я] совершенно отстал. «Краткий курс истории ВКП(б)» полностью прочитать мне так и не удалось самому, а в кружок меня никто не назначал. Устав ВКП(б) изучал перед вступлением в партию, но сейчас ничего не помню…» [Рогозин, рабочий Фабрики № 43 г. Мурома, член партии с 1943 года].

«Я хотела бы послушать беседы о том, что где делается, а то от жизни отстаю. Хотя бы по истории партии что-нибудь рассказывали. Я ведь «Краткий курс» еще в руках не держала». [Попова, работница Вязниковского завода им. Карла Либкнехта] [772].

Разумеется, не все коммунисты так охотно признавали свое невежество. К примеру, Репин, член парткома Георгиевской машинно-тракторной станции под Ставрополем, отвечающий за политическую агитацию на своем предприятии, настаивал в 1946 году на том, что знаком с «Кратким курсом». Однако после проверки инспекторы с отчаянием докладывали, что «Репин не знает, когда была Октябрьская социалистическая революция, не знает количества союзных республик в СССР, не мог назвать ни одного столичного города из союзных республик, на вопрос, кто является Председателем Совета Министров СССР, ответил "товарищ Жданов", не знает, кто Председатель Верховного Совета СССР». Его товарищ Тежик, председатель горисполкома, не смог ответить ни на один вопрос по истории партии. И, что было несравненно хуже, когда его спросили, что он читал «из нашей классической художественной литературы», он назвал первое имя, которое пришло ему в голову. На его несчастье, это был Зощенко, которого Жданов только что разнес в пух и прах в центральной прессе. У инспекторов волосы встали дыбом, а Тежик невозмутимо объяснил им, что на его работе разбираться в партийной идеологии не обязательно [773].

В то время как эти проблемы с членами местных парторганизаций вряд ли могли кого-нибудь удивить, гораздо большую тревогу партийного руководства вызвала докладная записка, полученная секретарем ЦК А. А. Кузнецовым в начале 1947 года и извещавшая его о том, что положение нисколько не лучше и с региональными отделами МГБ. К примеру, в Тамбове член партии Куяров не смог ответить на важнейшие вопросы по истории партии — кто такие народники, что происходило на II Съезде РСДРП. Не менее огорчителен был тот факт, что Куяров редко читал газеты и плохо разбирался в политике, в чем открыто признался. Товарищ Куярова, глава секретариата МГБ Стрелков, на вопрос, когда большевистская партия начала революционную борьбу, в замешательстве ответил, что в 1895 году. Незнание истории партии проявил и заместитель директора по кадрам Тамбовского отдела МГБ Васильев. Когда его спросили, почему же он не изучил этот предмет как следует, он не смутился и дал несколько загадочный ответ: «Голова не тем занята» [774].

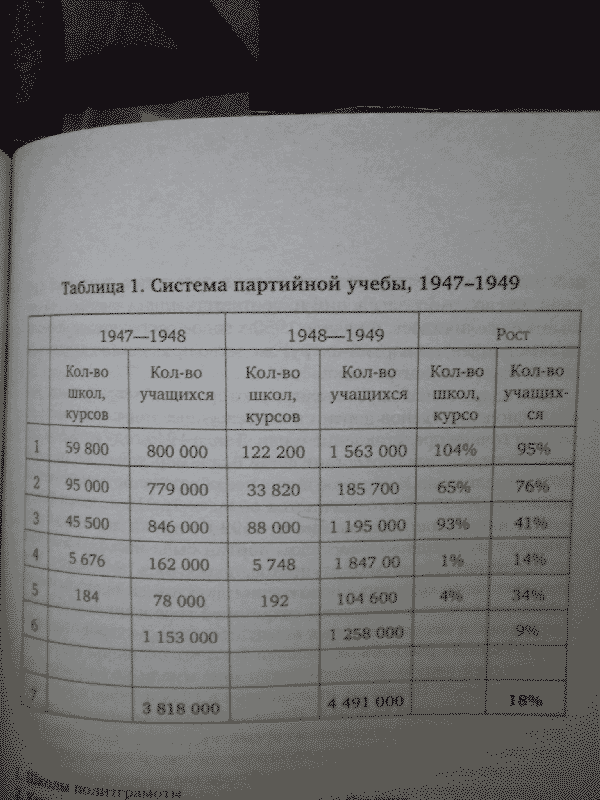

Столь плачевные результаты проверки побудили партийное руководство расширить в 1947-1950 гг. систему партийной учебы до масштабов; невиданных за всю тридцатилетнюю историю СССР. До войны сеть школ политграмоты, кружков и вечерних курсов была довольно обширной, но в суровых условиях первой половины 1940-х годов она поневоле сократилась. Меры по устранению этого недостатка, предпринятые в конце десятилетия, можно считать квинтэссенцией сталинизма — как по их масштабу и быстроте претворения в жизнь, так и по их сути и методам осуществления. Количество членов партии, занятых изучением различных аспектов большевистского катехизиса, с 1947 по 1948 год возросло, по некоторым данным, с 3.818.000 до 4.491.000, что составляло, соответственно, 64% и 75% общего состава ВКП(б). Таблица 1 дает более полное представление об участии коммунистов в системе партучебы.

Таблица 1. Система партийной учебы, 1947-1949

1. Школы политграмоты

2. Кружки по изучению биографии Ленина и Сталина

3. Кружки по изучению истории партии

4. Вечерние партшколы

5. Марксистско-ленинские университеты

6. Индивидуальная учеба

7. Итого

Источники: РГАСПИ 17/132/103/2; несколько более высокие цифры приведены в: РГАСПИ 17/132/105/67. См. также: Kees Boterbloem. Life and Death under Stalin: Kalinin Province, 1945-1953. Montreal, 1999. P. 132-133.

На основании этой таблицы можно сделать два основных вывода. Во-первых, наибольшего прироста участвующих удалось добиться на уровне элементарного обучения — школ политграмоты и кружков по изучению истории партии. Во-вторых, хотя сеть учебных заведений более высокого уровня осталась в основном прежней, число самих заведений и, соответственно, учащихся, также заметно увеличилось. В начале 1950-х годов рост системы несколько замедлился, но партийное руководство продолжало держать ее под неусыпным контролем [775].

Благодаря большому вниманию, которое уделялось повышению квалификации членов партии в послевоенные годы, мы имеем довольно точное представление о ней. Так, в 1945 году из 1.602 секретарей первичных парторганизаций Владимирской области 1.400 (87%) имели лишь начальное школьное образование или не имели никакого. Из 37.594 коммунистов области 16.116 человек (45%) имели начальное образование и 4.592 не имели даже его [776]. Ситуация с руководящим составом партии была несколько лучше, но ненамного. Из двухсот студентов, принятых в 1948 году в Московскую партшколу для прохождения двухлетней программы высшего уровня, — в основном, секретарей городских и районных парткомов и исполнительных комитетов, инструкторов и других ответственных работников — почти четверть окончила семь классов средней школы. Высшее образование имели не больше двадцати человек [777]. Проверки, проведенные в 1949 и 1950 годах, дали примерно такие же цифры [778]. После пятнадцати лет выдвижения по номенклатурной лестнице во время чисток и войны члены партии владели лишь маргинальной грамотностью и были практически не способны мыслить на более абстрактном уровне.

Хотя в программу системы партийного образования конца 1940-х годов входили такие предметы, как диалектический материализм, политэкономия и международные отношения, по многим параметрам она почти не отличалась от школ политграмоты 1920-х. Основными предметами были история партии и история СССР – в Московской партшколе им была посвящена пятая часть двухгодичной программы. Сопоставимым с ними по количеству учебных часов было только изучение русского языка и литературы, которое было необходимо для овладения функциональной грамотностью. Эти предметы рассматривались как профилирующие не только в московских кружках, но и на курсах, семинарах и консультациях по всей стране [779].

Чаще всего, изучение истории партии сводилось к пересказу текстов «Краткого курса истории ВКП (б)». Все учебные планы, дискуссии, задания и экзамены были ориентированы на это издание [780]. Даже тем из учащихся, кто более или менее усвоил содержащийся в этом учебнике материал и хотел перейти к более основательным пособиям, рекомендовали прочесть «Краткий курс» еще раз [781]. И это был весьма разумный совет, если учесть низкий уровень общего образования коммунистов [782]. Они и «Краткий курс» находили трудным для восприятия, в особенности, один из разделов IV главы, «О диалектическом и историческом материализме», смысл которого был слишком абстрактным для них [783]. Поэтому преподаватели, не имея возможности заменить этот учебник другим, старались дополнить его менее заумными пособиями, излагавшими тот же материал в более доступной форме [784]. В одном из внутренних документов Агитпропа 1945 года говорилось, что «коммунисты с низкой общей и политической грамотностью еще не могут изучать "Краткий курс истории ВКП (б)" и нуждаются в популярных беседах по текущей политике, истории партии, уставу ВКП(б)». Сталин тоже признал это год спустя в беседе с ведущими идеологами партии [785]. Воспользовавшись этим, Агитпроп поспешил выпустить в конце 1940-х – начале 1950-х годов целую серию дополнительных брошюр, проспектов, учебных планов и списков литературы, которые должны были помочь коммунистам в освоении партийного катехизиса [786].

Помимо неудобочитаемости, с «Кратким курсом» возникала еще одна сложность. Хотя он постоянно издавался в послевоенную эпоху, «Краткий курс» по-прежнему выходил в издании 1938 года и в контексте поздних 1940 годов радикально расходился с официальной пропагандой [787]. Понятно, что никакого упоминания о закончившейся войне в учебнике не было. И, что не менее важно, он был написан слишком рано, чтобы отразить то огромное воздействие, какое оказал на мировоззрение советских людей национал-большевизм с его основополагающими догматами — популизмом, руссоцентризмом и идеей сильной государственной власти. В результате, изучающим «Краткий курс» трудно было связать его с реальностью послевоенного советского общества [788]. Отчасти этот недостаток возмещался публикацией сталинской работы «О Великой Отечественной войне», в которой воспроизводились его знаменитая речь 7 ноября 1941 года и послевоенный панегирик русскому народу. Той же цели служило в конце 1940-х годов издание таких книг, как «Наша великая Родина», где создавался руссоцентристский контекст, в который удачно вписывались цитаты из «Краткого курса» [789].

Стремление приспособить программу обучения к возможностям учащихся видно также на примере популярных лекций, читавшихся в Московской области в 1946 году: «1) Речь т. Сталина от 9.02.46 г.; 2) лекции по истории СССР; 3) лекции по развитию русской живописи, русского театра и русской музыки; 4) лекции по 4-й сталинской пятилетке» [790]. Работа школьных кружков по повышению политической грамотности комсомольцев также была пронизана руссоцентризмом, в них обсуждались такие вопросы, как «патриотизм русских людей», «заслуги русских ученых в развитии биологических наук», «история русской живописи» [791]. Организованные для коммунистов курсы по изучению истории партии по своему содержанию часто почти не отличались от школьной программы.

Хотя изучающие историю партии и советского государства, как правило, не обладали блестящими знаниями, их оценки по этому предмету были обычно выше, чем по другим дисциплинам, преподававшимся в системе партучебы [792]. По-видимому, это объяснялось тем привилегированным положением, какое занимала история среди других наук в течение предыдущего десятилетия, а также специфическими задачами партийного образования. При этом успехи учащихся в изучении истории страны были куда выше, чем в изучении истории партии — первая из них была знакома им еще со школьных лет и более доступна для понимания [793]. Учебные программы на партийных курсах и в кружках были довольно примитивны по содержанию, и, несмотря на недостаточные педагогические способности преподавателей, их слабое знание материала и формализм их методов обучения [794], учащимся, несомненно, удавалось что-то усвоить. Разумеется, усваивали они в первую очередь то, что касалось русской истории и мифа о войне, а не диалектический материализм «Краткого курса», но ведь именно это и было основной задачей политического просвещения масс.

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что «ждановщина» сместила центр общественного интереса с прошлого на настоящее. В данной главе эта точка зрения оспаривается на основании анализа учебного процесса в двух важнейших инстанциях идеологического воспитания советских граждан — в общеобразовательных школах и в системе партийной учебы. Хотя и тут, и там большое внимание, несомненно, уделялось мифу о войне и вопросам «советского» характера, главным предметом оставалась русская история. Это несколько парадоксальное положение объясняется тремя основными особенностями идеологического просвещения масс в первые послевоенные годы.

Во-первых, идеологи стремились привить людям «советское самосознание», основываясь на сочетании русских символов и образов с общесоюзными. Во-вторых, проводившаяся в эпоху «ждановщины» борьба с идеализацией прошлого пагубно сказалась на развитии национальной культуры и самосознания нерусских на родов, но не ослабила сколько-нибудь существенно руссоцентризм официального подхода к истории. В-третьих, чтобы как-то довести до сознания учащихся трудный для усвоения и зачастую непонятный идеологический материал, преподаватели в эти годы, как и до войны, придерживались популистской, руссоцентристской линии в пропаганде идей национал-большевизма. Неразбавленный марксизм-ленинизм с его диалектическим материализмом был все же не по зубам большей части населения РСФСР, что усугублялось неблагополучной ситуацией с преподавательскими кадрами и учебными пособиями.

Так что в итоге руссоцентристский нарратив истории СССР, созданный Шестаковым во второй половине 1930-х годов, оставался спустя десятилетие испытанной и надежной формой мобилизации широких масс, и отказываться от привычного и понятного взгляда на исторический процесс не хотел никто — ни партийные руководители, ни преподаватели, ни учащиеся. Принятый после 1937 года подход к трактовке истории был достаточно эффективен, жизнеспособен и гибок, чтобы пережить самого Сталина.

Глава 13

Советская массовая культура в послевоенный период

Вторая половина 1940-х и начало 1950-х годов в Советском Союзе традиционно считается временем апофеоза сталинского культа, ксенофобии и воинствующей коммунистической идеологии. Но в эти же годы в массовой культуре достаточно громко звучали и иные мотивы. В частности, руссоцентристские лозунги, пропагандирующие миф о войне, сочетались в официальных празднествах, в литературе, театре, кино и музейных экспозициях с мотивами русской истории. В этой главе рассматриваются формы, в которых осуществлялась эта пропаганда во время «ждановщины» и в первые годы после нее, и делается вывод, что широкое распространение национал-большевистской символики в первое послевоенное десятилетие требует корректировки традиционной точки зрения на развитие советской массовой культуры в этот период.

В 1947 году торжественно отмечалась 110-я годовщина со дня смерти «основателя русского литературного языка» А. С. Пушкина» Все мероприятия проводились под флагом руссоцентризма и удивительно напоминали те, что устраивались в связи со 100-летней годовщиной смерти поэта в 1937 году. Ведущий пушкинист Д. Д. Благой прочитал лекцию о значении Пушкина как «великого национального поэта», которая транслировалась по радио на всю страну [795]. Некоторые из выступавших во время торжеств отзывались о поэте как о революционере, боровшемся с царским режимом [796], но большинство стремились представить его, подобно Благому, как символ всей русской нации, ее «национальную гордость», Президент Академии наук СССР С. И. Вавилов вопрошал с трибуны на одном из торжественных собраний:

«В чем могучая, притягательная сила пушкинского гения, сила, не ослабевающая, а наоборот, возрастающая с годами, почему Пушкин был любимым поэтом Ленина, почему Сталин в решающие дни Великой Отечественной войны в ноябре 1941 года назвал Пушкина в ряду великих имен, составляющих гордость и славу русского народа? Ответ на эти вопросы состоит в том, что Пушкин был и остается подлинным народным поэтом, настоящим «эхом русского народа», по его собственным словам. В Пушкине сосредоточились лучшие стороны великой нации, ее простота, широта, любовь к людям, любовь к свободе, тонкий ум и необычайное чувство красоты. Слава великому русскому поэту! Слава великому русскому народу, давшему миру Пушкина» [797].

Речь Вавилова, сочетавшая руссоцентристский популизм и стремление объединить русское прошлое и советское настоящее под знаком культа личности Сталина, наглядно демонстрирует, как глубоко была пронизана национал-большевизмом вся советская массовая культура того времени [798]. Сталина, казалось, цитировали больше, чем Пушкина. С. В. Чесноков в своем славословии поэту XIX века, перефразировал сталинский панегирик русскому народу, произнесенный в 1945 году: Пушкин — «великий сын русского народа…. Имя Пушкина неразрывно связано со светлым образом нашей любимой Родины. В своих произведениях великий поэт раскрыл лучшие черты русского народа, его беззаветную преданность Родине, его мужество и стойкость в борьбе за свободу, его ясный ум и изумляющую мир талантливость. Горячий патриотизм, воспевание свободы – делают творчество Пушкина бессмертным» [799]. Понятия родины и патриотизма в выступлении Чеснокова были свободны от «советской» семантики, несмотря на приближение 30-й годовщины Октябрьской революции; он не стремился связать успехи советской власти с именем Пушкина, но зато с откровенным этническим партикуляризмом ударился в прославление исконных черт русского национального характера. Поэт Н. С. Тихонов, выступая в те же дни в Союзе писателей, повторил многие руссоцентристские общие места, затронутые Чесноковым. Правда, в отличие от Вавилова и Чеснокова, он удержался от реверансов в адрес Сталина, но использовал руссоцентристские образы с еще большей помпой. Он назвал Пушкина «верным сыном, первым поэтом русской земли» и обратился к нему с речью:«[Александр Сергеевич], ты передал поколениям черты русского характера, его великокачес-твенные особенности, его беспримерную силу, его созидательную мощь. Ты раскрыл с огромной поэтической ясностью душу и сердце русского человека, красоту его нравственного облика, все величие русского народа в его исторических трудах. Ты почувствовал его скрытые силы и его прекрасное будущее, спасительное для человечества…» [800] В то время как подобный популизм в устах рядового советского человека никого бы не удивил [801], в выступлениях Вавилова, Чеснокова и Тихонова, представляющих обычно сдержанную в этом отношении интеллигенцию, он свидетельствовал о том, что этот тон был продиктован свыше, партийным руководством.

Позже в том же году, между торжествами по поводу 110-й годовщины со дня смерти Пушкина и 30-летия Октябрьской революции, состоялось еще одно сомнительно «советское» празднество: 800-летие основания Москвы. Оно отмечалось в сентябре 1947 года и было первым большим всесоюзным праздником после Дня Победы. Город украсился образцами наглядной агитации, призванной возродить атмосферу ушедшей эпохи [802]. Поскольку 1147 год был датой не только основания Москвы, но и, соответственно, начала Московского государства, столица была провозглашена «национальным центром русского народа» [803]. В переполненных московских аудиториях читались в августе и сентябре лекции на темы «Москва, организатор русского народа», «Дмитрий Донской» и подобные им. В концертных залах исполнялись «Московская кантата» В. Я. Шебалина, «Куликово поле» Ю. А. Шапорина, «Александр Невский» С. С. Прокофьева и увертюра «1812 год» П. И. Чайковского [804]. 7 сентября в «Правде» было даже опубликовано приветствие Сталина Москве, немало послужившей всему отечеству. В этом обращении Сталин не преминул повторить два своих излюбленных тезиса — о преемственной связи между Московией, Российской империей и Советским Союзом и о значении централизованной государственной власти в истории России:

«Заслуги Москвы состоят не только в том, что она на протяжении истории нашей Родины трижды освобождала ее от иноземного гнета — от монгольского ига, от польско-литовского нашествия, от французского вторжения. Заслуга Москвы состоит, прежде всего, в том, что она стала основой объединения разрозненной Руси в единое государство с единым правительством, с единым руководством. Ни одна страна в мире не может рассчитывать на сохранение своей независимости, на серьезный хозяйственный и культурный рост, если она не сумела освободиться от княжеских неурядиц. Только страна, объединенная в единое централизованное государство, может рассчитывать на возможность серьезного культурно-хозяйственного роста, на возможность утверждения своей независимости. Историческая заслуга Москвы состоит в том, что она была и остается основой и инициатором создания централизованного государства на Руси» [805].

На фоне столь мощного потока исторических символов и достижений недавние лозунги «ждановщины», направленные против идеализации московских князей и царей, но никогда не выходившие на первый план, теперь окончательно побледнели [806]. Правда, на расположенном неподалеку от Кремля Доме Союзов было растянуто шелковое полотнище со знаменитым высказыванием Жданова «Мы не те русские, какими были до 1917 года, и Русь у нас уже не та», но, похоже, мало кто обращал внимание на эту попытку сдержать всеобщий порыв восхищения дореволюционной эпохой [807]. Кульминацией празднеств стало объявление об установке памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому на Советской площади в самом центре города [808]. Юрий Долгорукий должен был сменить обелиск, возведенный на площади в годы революции, и, сидя на коне по одну сторону улицы Горького, величественной столичной магистрали, взирать на стоящее напротив недавно отреставрированное здание Моссовета и спиной к Институту Маркса-Энгельса-Ленина. Возведение памятника, завершенное только в 1954 году, явилось знаменательным событием в истории города, поскольку памятники всегда считались важнейшими материальными и символическими достопримечательностями городского пейзажа [809]. Тем временем газеты отводили десятки колонок под публикацию статей о других жителях Москвы, прославившихся в самых разных областях — политике и военном деле (Дмитрий Донской, Кутузов), литературе (Пушкин) и т. д. [810].

Имя Пушкина было в 1947 году на устах у всех. Материалы, связанные со 110-й годовщиной его смерти, публиковались в таком количестве, превзойти которое удалось лишь спустя 22 месяца, когда в 1949 году праздновалось его 150-летие. К тому моменту пропагандируемый официально культ поэта достиг беспрецедентного размаха — только в 1949 году его произведения были изданы общим тиражом около 45 миллионов экземпляров [811]. На празднестве, устроенном в Большом театре, Фадеев с гордостью сказал, что книги поэта можно найти практически в каждом советском доме, у каждой семьи. Как отмечает один из ведущих специалистов, во время юбилея была выпущена масса посвященных поэту статей, брошюр, очерков; о Пушкине говорили на лекциях и по радио; издавались стихи и поэмы, романы, рассказы и пьесы, сочиненные на пушкинские сюжеты или описывающие его жизнь; произведения Пушкина инсценировались, экранизировались и записывались на радио, их клали на музыку, по ним ставились балеты; появилось множество скульптурных, живописных и графических портретов классика, он взирал с плакатов и произведений прикладного искусства; произведения самых разных литературно-художественных жанров иллюстрировали его жизнь и творчество. Памятные мероприятия — открытия монументов, выставки, конкурсы и проч. — устраивались по всей стране целый год. Музеи поэта были открыты в «городе-памятнике» Пушкине и в Михайловском, где после разрушения нацистскими захватчиками была восстановлена усадьба семьи Пушкиных [812]. Юбилейные торжества приняли такой размах, что даже партийные руководители, далекие от литературы, были вынуждены принимать в них активное участие. Так, псковская партийная организация обращалась к ряду государственных деятелей — от К. Е. Ворошилова до М. А. Суслова — с просьбой выделить средства для восстановления Михайловского [813]. Ажиотаж большей силы наблюдался только в связи с празднованием 70-летия Сталина в декабре 1949 года.